古文の学習で目にする文章の中には……

古の賢人が書き残した、現代の世界にも通用する含蓄ある文章がある。

今回は、中3のテキストに掲載されていた本居宣長の『玉勝馬』を紹介しよう。

(以下原文)

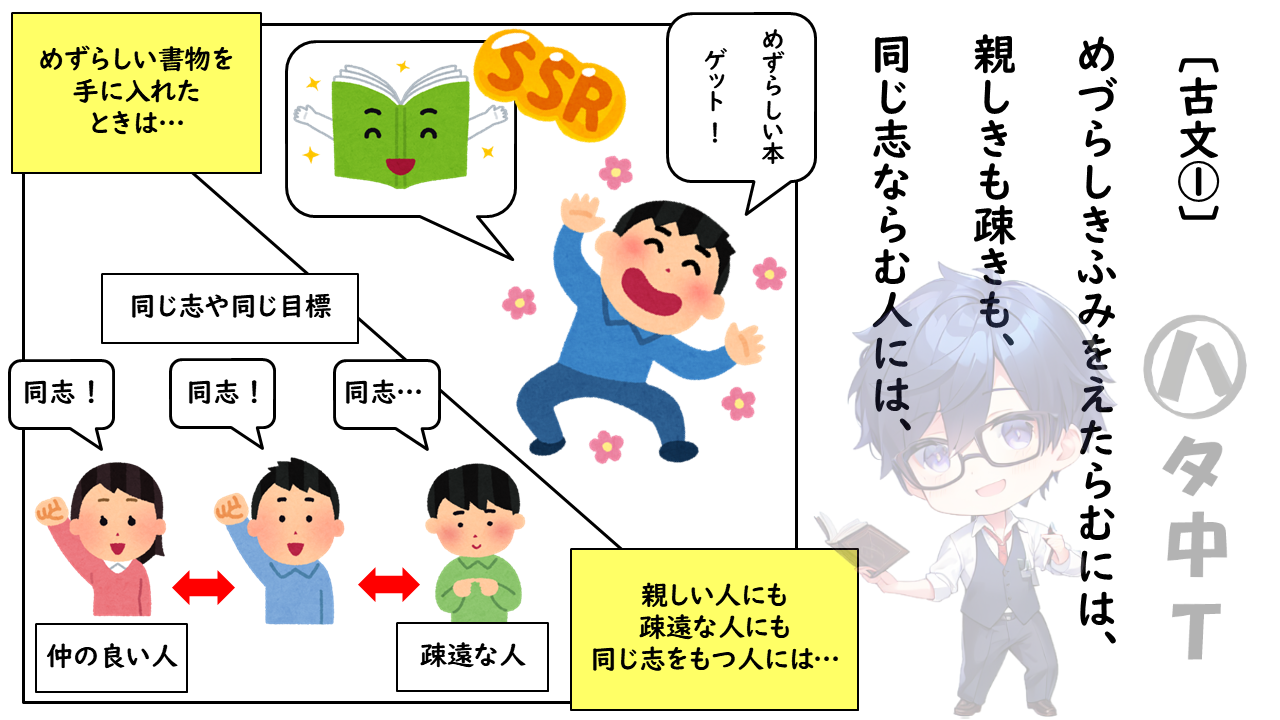

めづらしきふみをえたらむには、親しきも疎きも、同じ志ならむ人には、

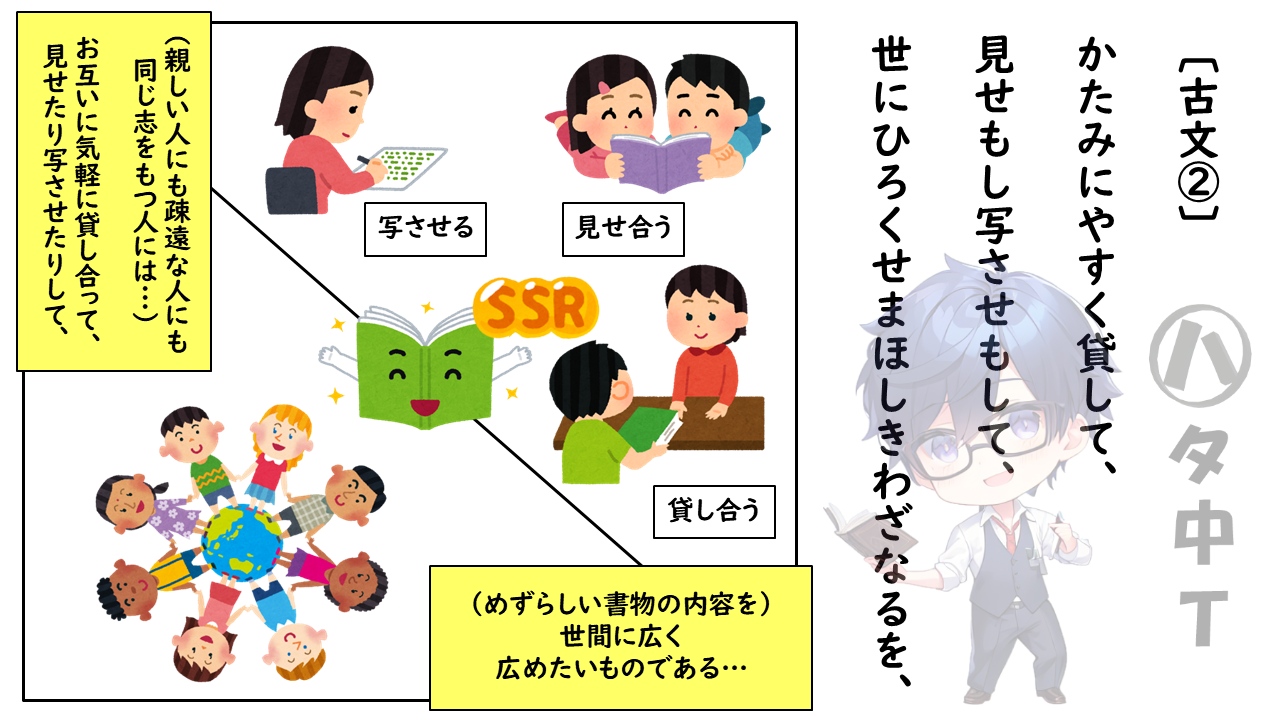

かたみにやすく貸して、見せもし写させもし、世にひろくせまほしきわざなるを、

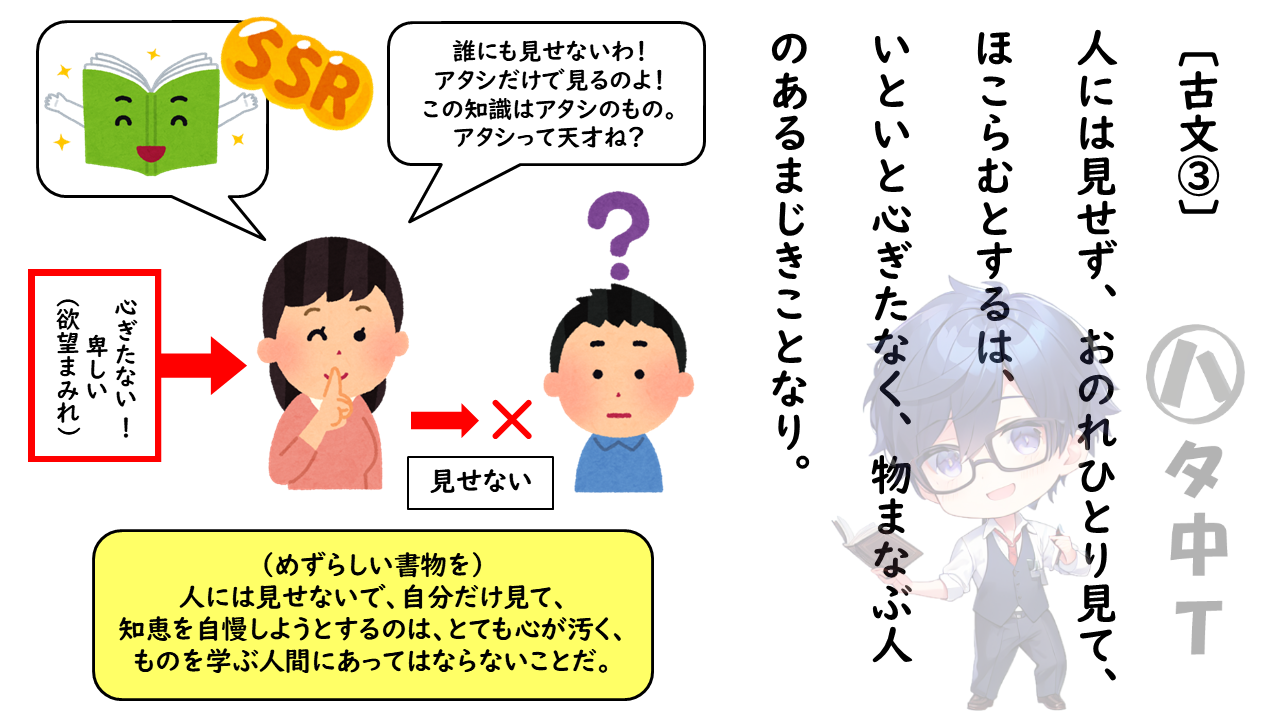

人には見せず、おのれひとり見て、ほこらむとするは、いと心ぎたなく、

物まなぶ人のあるまじきことなり。

江戸時代に皇朝学を確立した本居宣長からの学問をする人々へのメッセージであるが、

彼の思いが、あなたにちゃんと伝わっただろうか。

「古文だから読めない」「古文だから分からない」では、もったいない。

この“もったいない”という言葉だけに託すことがもったいない程に、

先人からの言霊を無下にしているし、“損”をしている。

※皇朝学

=「国学」のこと。

教科書には「国学」と記載されているが、本居宣長自身はこの呼び方を嫌っている。

尊敬する歴史上の人物であり、同じ三重県の人間として、彼の嫌う呼び方は避けたわけだ。

彼自身は、この「皇朝学」のほかに「本朝学」や「皇学」という呼び方で妥協している。

あくまで“妥協”である。

(この件については、機会があれば、また紹介するとしよう。)

そこで……

私が本居宣長の言葉を「翻訳」するなら、こうしようと考えて作ったのが、

次の教材だ。

幾分か読みやすくなったことだろう。

あとは、現代文の読解力(普通の国語力)があれば、ご理解いただける。

世の中を良くするために、知識を独り占めしないということは、

私自身、大切だと思う一方で、

エゴイストである私は、何かを独り占めしたいと思うこともある。

それが、「知」に関わることでもだ。

そう思うと、本居宣長の姿勢には頭が下がる。

これをお読みのあなたは、「知」を独り占めすることについて、いかがだろうか?